Tazouda (Toundoute)

En novembre 2003, le film L’Empreinte des dinosaures a reçu le grand prix des XXe Rencontres Internationales de l’Audiovisuel Scientifique, remis au réalisateur belge Pierre Stine et au paléontologue Philippe Taquet.

Ce documentaire, co-produit par FR3 et Gédéon programmes, relate la découverte en 2002, d’un dinosaure totalement inconnu, l’Atlasaurus. Les nombreux ossements récoltés comprennent à l’époque des éléments d’un crâne et sa mandibule portant 17 dents crénelées, des vertèbres cervicales, dorsales et caudales, des os des membres et des ceintures. Ce sont, ont précisé les scientifiques, “les plus anciens restes crâniens connus d’un sauropode” et qui seraient âgés d’environ 180 millions d’années, soit du jurassique moyen.

Baptisé “Tazoudasaurus naïmi”, du nom du village de Tazouda où il a été découvert, ce dinosaure d’environ 9 mètres de long pourrait bien être “l’ancêtre” des sauropodes d’Amérique du Nord “seulement vieux de 140 millions d’années”. Les indices d’un important fossile de brachiosaure remontent à 1998, avec la découverte par la gendarmerie d’un trafic d’ossements découverts à l’origine par un paysan sur une pente rocheuse au-dessus de son village. Mis en parfum, des scientifiques marocains viennent étudier le terrain et se rendent vite compte qu’ils sont tombés sur un filon d’os de dinosaures. Les autorités marocaines décident alors de faire appel à des scientifiques étrangers. Sous le nom de “Dinoatlas”, une convention de recherche est passée entre chercheurs marocains et étrangers pour un programme qui va durer au moins quatre ans.

Du côté marocain, c’est une femme, Najate Aquesbi, qui dirige une équipe du Service Géologique National Marocain. De l’autre côté, se sont les paléontologues français Philippe Taquet et son bras-droit, Ronan Alain, (Muséum d’Histoire Naturelle de Paris) et l’américain Dale Russell (Center for the Exploration of the Dinosaurian World, de Raleigh, en Caroline du Nord), le géologue Michel Monbaron (professeur au département des Géosciences de l’Université de Fribourg) et Christian Meyer, spécialiste des empreintes de dinosaures (Directeur du Musée d’histoire naturelle de Bâle) qui vont épauler les Marocains. La mission de Toundoute (Tazouda) est prise en charge en partie par le Maroc et en partie par la Fondation Ligabue d’Italie.

Les fouilles

Avril 2002, le paléontologue français Philippe Taquet est au travail, ainsi que les membres marocains, français, suisses et américains de l’équipe de chercheurs qu’il coordonne. A l’époque, le climat est à la discrétion : il est même interdit de photographier les fouilles, les pièces qu’on y trouve… et ceux qui les trouvent.

Les nombreux ossements récoltés comprennent des éléments d’un crâne, des vertèbres cervicales, dorsales et caudales, des os des membres et des ceintures avec notamment une mandibule portant 17 dents crénelées. Tazoudasaurus gisait sur le flanc droit, au sein d'une lentille, poche argilo-gréseuse trouant une couche de cailloutis. A la pioche, à la pelle, à la truelle ou au pinceau, les scientifiques ont traqué sans relâche la moindre omoplate, phalange ou esquilles d’os. Un travail qui n'était pas facilité par la géologie complexe du lieu. Au début des fouilles il a été trouvé un premier os, un fémur de carnivore en l’occurrence, et plus les fouilleurs avançaient dans la couche, plus ils ont trouvé de nombreux spécimens de dents et les dents sont caractéristiques pour indiquer si ce sont des herbivores ou des carnivores.

La découverte de la plus haute importance fut la fameuse mâchoire du sauropode. Extraite de son bloc de pierre, elle fut expédiée à Paris au Muséum d'histoire naturelle. A l'atelier, les chercheurs ont usé de patience pour retirer sans l'endommager la mâchoire de son écrin, tandis que Jean de Jax, paléobotaniste, récupérait la matière organique nichée entre les dents du dinosaure pour l'analyser. Les microéléments qu'il parvint à extraire conduisirent les chercheurs sur une nouvelle piste, à l'autre bout de la planète : l'île des Pins en Nouvelle-Calédonie, où la végétation n'a presque pas évolué depuis l'ère des sauropodes et fournit encore de précieux indices.

Ces découvertes successives ont conduit les chercheurs au studio Meteor, à Montréal, où les dinosaures et leur environnement sont recréés en images de synthèse. Philippe Taquet ne cachait pas son émotion : "Ce qui est formidable, c'est de les voir évoluer dans leur milieu, comme si on y était. Ça, c'est le rêve de tout paléontologue." Reconstitués en images, des dinosaures plus vrais que nature permettent de mieux saisir les avancées de la recherche. D'un morceau d'omoplate ou de côte retrouvé pendant les fouilles naît une créature "entière" dans les studios d'animation. La réflexion des scientifiques est en quelque sorte "modélisée" et devient alors accessible aux néophytes.

Certains palynomorphes - spores, grains de pollen - sont également de précieux indicateurs, parce qu’ils n’ont existé que pendant un court laps de temps, à l’échelle des temps géologiques s’entend; on parle alors de marqueurs stratigraphiques. Quand on analyse une roche qui a 120 millions d’années, pouvoir la dater à 1 ou 2 millions d’années près, c’est une très grande précision. Par recoupements, on pourra donc resserrer la fourchette temporelle autour des ossements de dinosaures découverts. Car dans une même couche géologique, tous les fossiles, qu’ils soient énormes comme les dinosaures ou minuscules comme les grains de pollen, se sont retrouvés dans le même milieu de sédimentation. Et on arrive à dater l’argile, on date en même temps tous les fossiles qu’elle peut contenir, qu’il s’agisse de spores, de crustacés ou de dinosaures.

Les nombreux débris végétaux fossilisés qui ont été trouvées sur ces gisements apportent également un éclairage passionnant sur cette période. Une époque où l’Amérique du Nord était encore soudée à l’Afrique. Mais alors que ces couches ont été enfouies aux États-Unis sous les sédiments des Appalaches, elles sont particulièrement bien conservées et accessibles au Maroc. Pour Philippe Taquet, les Américains doivent donc "venir au Maroc, dans l'Atlas, pour connaître l'origine de leurs diplodocus ! ".

Trois gisements

Le site de Tazouda, c’est en réalité trois gisements. Pour le moment, car d’autres pourraient encore être révélés. En haut de la colline, le premier, historiquement mis à jour en 1998, a été exploité en 2002. Un peu en contrebas, un autre gisement, dont l’exploitation profonde est encore à venir. Et en bas de la pente, se trouve le site où se sont affairés les paléontologues dans une deuxième campagne de fouilles. A coup de burins divers, de marteaux, d’ustensiles de dentisterie, de scalpels et de… couteaux à huître, ils ont dégagé une zone où affleuraient notamment des côtes, des vertèbres, un débris pelvien… et une énorme tête qui en disait long sur la taille que devait avoir la pièce entière, encore enfouie.

Tout se passait tranquillement, de façon relativement informelle et parfaitement artisanale. Pas d’immense trou béant, pas plus de nuées d’ouvriers en train d’exhumer des carcasses géantes. Rien de spectaculaire. Le néophyte pouvait être déçu mais derrière cette atmosphère bon enfant se cachait une autre réalité : la confidentialité du gisement. “C’est un site que nous avons découvert il y a trois ans. Nous avons sensibilisé les autorités locales pour qu’il soit protégé. Pendant un an et demi, le gisement du sommet a été gardé nuit et jour par les autorités locales et par deux ouvriers que nous avions mandatés”, précise Najate Aquesbi, chef de service au Musée des Sciences de la Terre, à Rabat. Crainte des pillards, sans doute, et des confrères indiscrets peut-être. Comme pour les premières fouilles, les photographes ne furent pas davantage désirés: interdiction totale de saisir la moindre image des lieux, ni des chercheurs.

Le musée en bonne voie

C’est fait, Tazoudasaurus aura un chez-lui dans son pays natal. La première pierre symbolique pour la construction d’un musée dinosaurien a été posée le 7 juillet 2008 dans la région où il a été découvert il y a dix ans de cela, à Iminoulawen Tazouda.

Les habitants de cette belle vallée n’en croient pas leurs yeux. Après moult craintes et doutes, les multiples visites et réunions viennent d’être traduites en actes concrets. Le musée verra ainsi le jour début 2010. Tout indique que les démarches de cette initiative ont été suivies méticuleusement. Le terrain sur lequel le musée est mis en place a été fourni par la commune rurale, le nerf de la guerre (5 millions de dirhams) ayant été mobilisé grâce à un partenariat entre le Conseil provincial, la commune rurale et la famille du paléontologue français Du Riqlès; enfin, une association pour la gestion du musée à été créée.

Les travaux relatifs au relevé topographique, à l’étude géotechnique et aux plans de construction terminés, les travaux proprement dits ont débuté depuis août 2008. En attendant la fin des constructions, un processus de formation des ressources humaines compétentes est enclenché et s’étalera tout au long des premières années de gestion. En parallèle, les initiateurs s’attelleront à assurer un marketing concurrentiel et à préparer un document scientifique pour la sensibilisation des donateurs. Quand on sait la valeur d’un dinosaure vieux de plus de 180 millions d’années pour la communauté scientifique et culturelle, on ne peut que prévoir un fort engouement sur ce créneau dans les années à venir. Iminoulawen Tazouda a donc toutes les chances de son côté.

Quant au président de l'Association pour la protection du patrimoine géologique du Maroc (APPGM), il a appelé à une campagne de sensibilisation auprès des populations et mettre en place un cadre juridique adéquat pour la protection du patrimoine. Jusqu’à présent, Atlasaurus imelakei de Wawmda, vieux de 160 millions d’années, était considéré comme le plus ancien dinosaure du monde. Il a également été découvert au Maroc.

Article paru dans la revue Tel Quel, mars 2009

En novembre 2012, le musée annoncé n'était pas encore ouvert...

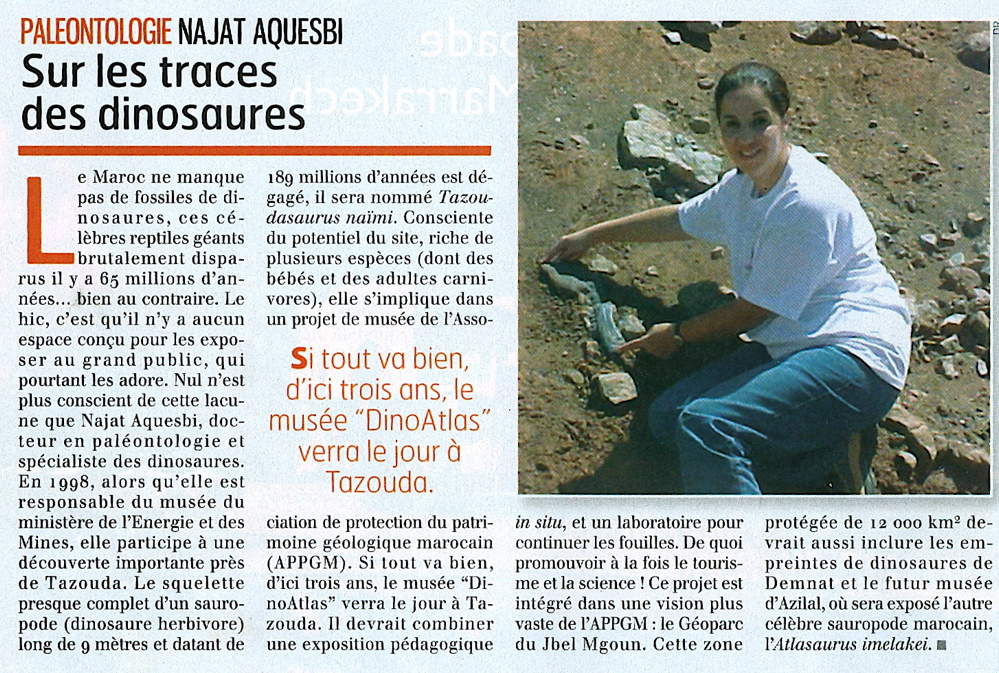

Najate Aquesbi

C'est une Marocaine de 43 ans, Najate Aquesbi, qui tient officiellement la responsabilité scientifique du futur musée. Yeux noirs pétillants gracieusement rehaussés par du khôl et cheveux sombres ondulés retenus en arrière lui donnent une allure “à l'européenne”. Elle n'a pas eu besoin de ses nombreux passages à Paris pour porter le pantalon, le tee-shirt et les baskets.

Née à Marrakech, elle passe une licence en biologie-géologie à Casablanca. C'est à Paris qu'elle obtient son DEA de paléontologie et évolution en 1986 et qu'elle soutient une thèse dont le sujet porte sur la paléontologie des dinosaures au Maroc. Ce choix, elle le doit à Philippe Taquet qui lui donne le virus. En 1995, elle devient chef du service du musée du ministère de l'Énergie et des Mines à Rabat. C'est encore le paléontologue français qu'elle prévient lorsqu'en 1998 la gendarmerie lui remet un os fossilisé découvert à Tazouda par un habitant de la région d'Ouarzazate. L'examen de cet élément révèle qu'il s'agit d'un dinosaure herbivore , un sauropode ancêtre du fameux Atlasaurus, lui-même ancêtre des diplodocus, les plus gros dinosaures que la Terre ait jamais portés.

Cette jeune femme indépendante qui a su concilier l'activité de mère à de bonnes conditions physiques, pour supplanter les hommes dans sa profession, est toujours prête à me battre : “Tant pis si j'en gêne certains, parce que je suis une femme.” Sur le terrain, Najate reste professionnelle jusqu'au bout des ongles, qu'elle porte ras et naturels. C'est en effet plus pratique pour manier pioches, truelles et balayettes. En tant que paléontologue confirmée, elle a été décorée du Wissam Alaoui (l'équivalent de la Légion d'honneur française). Cette distinction, qui lui a été donnée par le roi du Maroc Mohamed VI, la place dans le tiercé gagnant des femmes décorées de son pays.

Un homme de Wawmda à Tazouda

Moha, un homme dont le parcours a été bouleversé, il y a vingt ans, par la découverte d’Atlasaurus imelakei, juste à côté de chez lui, près de Wawmda. A l’époque paysan, il habite aujourd’hui Rabat et travaille au Musée. Et surtout, s’est passionné pour les dinosaures et a développé un véritable flair pour en découvrir les fossiles : "Ce n’est pas une question de flair, réagit-il en langue berbère. C’est comme un aimant. Des qu’il y a un os, je suis attiré !" Une facilité qui doit contrarier les universitaires tels Dale Russell… "Non non. Comme il trouve des choses dix fois plus souvent que moi, il faut faire une alliance. C’est un ami !", constate avec sagesse le très souriant chercheur américain.

Feuilles NH-29-XXIV-1 (Skoura) & 29-XXIV-2 (Qualat M’Gouna)

Référence parcours F6, du guide Pistes du Maroc, tome 1, Moyen et Haut Atlas (édition 2008).

Cet itinéraire Sud-nord Skoura - Toundoute - Tazouda, d’environ 46 kilomètres, permet de faire la jonction avec la piste de la haute Tessaout (parcours F6). Il offre également la possibilité de visiter, à Tazouda, le site où furent découvert un important gisement d’ossements de dinosaures.

De Skoura, (31°03,40’N - 06°33,60’W, station à carburant) prendre la route de Toundoute.

Km 0. 31°16,37’N - 06°35,17’W. Toundoute. Par la route remontée de la vallée de l’oued Tabia en laissant à droite le village d’Aguerd n’Ouzrou, à ne pas confondre avec le suivant.

Km 3,2. 31°17’N - 06°34,50’W. Tazouda.

Pour une visite au site des dinosaures

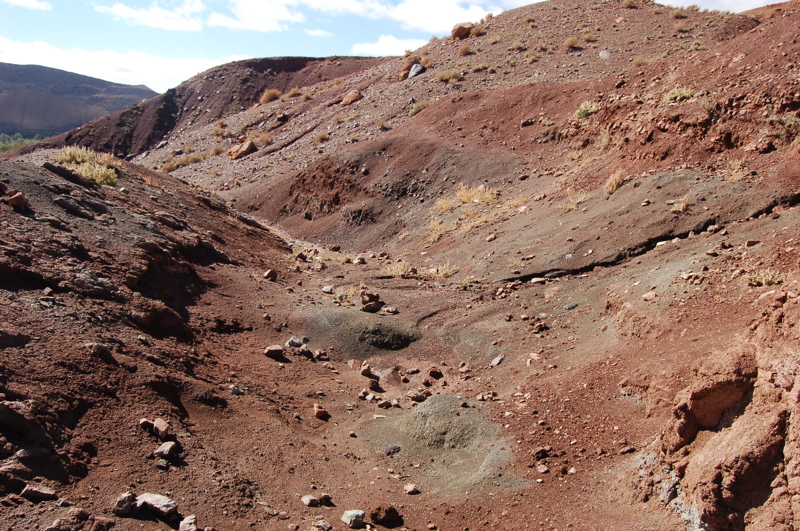

31°17’N - 06°34,50’W. Prendre la piste à droite en montée pour contourner la colline. Suivre ensuite une piste très raide (cairns blancs) avant la première maison sur la droite.

31°16,97’N -06°34,50’W. Parking en pente pour 2 véhicules. Les DPM peuvent continuer un semblant de piste en montée pendant une centaine de mètres pour retrouver la tranchée de fouilles d’où ont été extraits les ossements de dinosaures.

Sauf mention contraire, toutes les photos sont de Jacques Gandini

Nota. Les feuilles de l’IGN marocain référencées sont au 100.000e sauf indications contraires.

Bibliographie Philippe Taquet

- Jenny J., Jenny-Deshusses C., Le Marrec A. & Taquet Ph. (1980). Decouverte d'ossements de Dinosauriens dans le Jurassique inferieur (Toarcien) du Haut Atlas central (Maroc). C. R. Acad. Sci. Paris 290 : 839-842.

- Monbaron M. & Taquet Ph. (1981). Decouverte du squelette complet d'un cetiosaure (dinosaure sauropode) dans le bassin jurassique moyen de Tilougguit (Haut-Atlas central, Maroc). C. R. Acad. Sci. Paris 292 : 243-246.

- Taquet, Ph. (1982). Naissance et mort de quelques Dinosaures. Naissance et mort des Dinosaures. Paleontologia come scienza geostorica. C.R. 1er Congr. Intern. Paleont., Venise 1981. 342-346.

- Taquet, Ph. (1984). Une curieuse specialisation de crane de certains Dinosaures carnivores du Cretacé : Le museau long et étroit des Spinosaurides. C. R. Séances de l’Acad. des Sci. Paris 299, 2-5, 217-222

- Taquet, Ph. (1985). Les decouvertes recentes de dinosaures au Maroc. In : Les Dinosaures de la Chine à la France. Mus. Hist. Nat. Toulouse, 9-43.

- Taquet, Ph. (1993). Les dinosaures, grandeur et décadence. C.R. 10(4) : 265-284.

- Taquet, Ph. (1995). L'Empreinte des Dinosaures. Editions Odile Jacob, Paris.

- Monbaron, Russell & Taquet, (1999). Atlasaurus imelakei n.g., n.sp., a brachiosaurid-like sauropod from the Middle Jurassic of Morocco. C.R. de l'Acad. des Sci.. Science de la terre et des planètes. 329 : 519-526.

Wawmda (Tillouguit)

Wawmda.

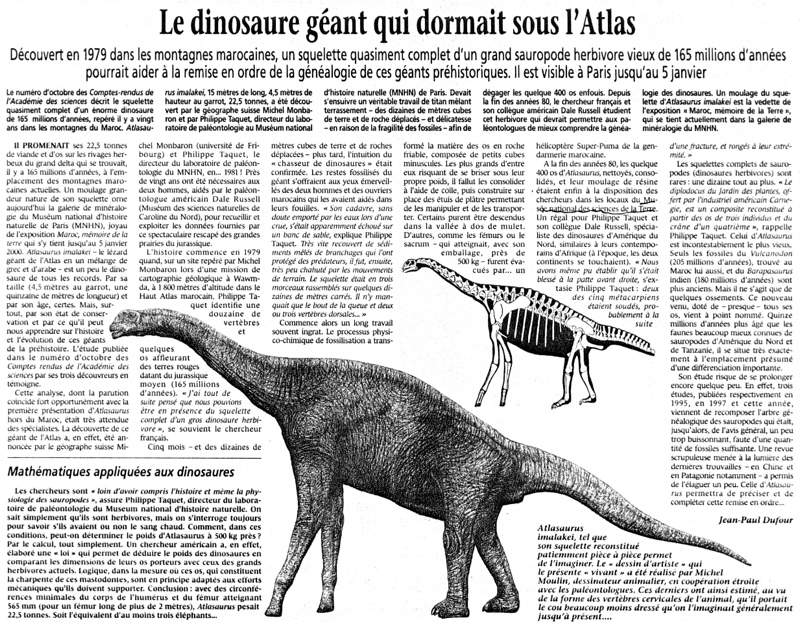

Un gisement de dinosaures Sauropodes dans le Haut-Atlas

D’après un texte de Philippe Taquet paru dans : L’empreinte des Dinosaures, éditions O. Jacob 1994.

Le Maroc a toujours été considéré comme un paradis pour les géologues et les paléontologues; peu de pays en effet possèdent autant de témoins des dépôts successifs qui se sont succédé à la surface de la terre depuis les temps géologiques les plus anciens. En 1942, avec la poursuite des travaux géologiques au Maroc, Jacques Bourcart, Albert-François de Lapparent et Henri Termier découvrent pour la première fois des fragments épars d’ossements de dinosaures près d’Asseksi dans l’Atlas de Beni Mellal. Ils attribuent alors les couches au Bathonien et les fragments osseux au Cetiosaurus mogrebiensis. Par la suite, dans les années cinquante, d’autres géologues contesteront cet âge Jurassique moyen et leur donneront un âge Crétacé inférieur, malgré les doutes émis par un autre géologue Du Dresnay.

C’est en 1978, que le géologue suisse, Michel Monbaron, professeur à la Faculté des sciences de l'Université de Fribourg, détaché au Service des mines de Rabat pour des travaux de cartographie géologique des provinces de Beni-Mellal et d’Azilal, à la tête d’un équipe marocaine, trouva, dans le bassin sédimentaire de Taguelft, d’abord un premier os identifiable : l’humérus de près d’un mètre de longueur d’un gros dinosaure herbivore quadrupède, c’est-à-dire un Sauropode. Puis ces chercheurs découvrirent un groupe de vertèbres dorsales avec les extrémités des côtes encore en articulation d’un autre individu près de la localité d’Asseksi. Quelques mois plus tard, Monbaron trouva un alignement de plusieurs grosses vertèbres de 30 à 40 centimètres de diamètre en connexion. Toutes ces trouvailles d’ossements, appartenant incontestablement à des dinosaures, conduisirent Michel Monbaron à examiner les autres bassins sédimentaires de la région. Il découvrait alors une grande quantité de nouveaux gisements fossilifères, en particulier plus au Sud, dans la cuvette de Tillouguit.

En 1979, en compagnie de Philippe Taquet, du Muséum d’Histoire Naturelle de Paris, il trouve, non loin du douar de Wawmda, sur le flanc d’un petit mamelon, un grand nombre d’ossements encore à demi enfouis dans le sol et donc relativement bien conservés; il y a là, sur une centaine de mètres carrés, une douzaine de vertèbres dont six dorsales en parfaite connexion, les éléments de ce qui apparaissait comme un sacrum (vertèbres soudées du bassin), et enfin plusieurs os des membres dont le fémur de grande taille d’un gros dinosaure herbivore, d’un Sauropode, un géant du Mésozoïque. Tout indiquait les bonnes conditions de conservation d’un animal entier. L’extraction et la récolte d’un pareil animal ne furent pas une mince affaire; il fallut préparer soigneusement une campagne de fouilles, rassembler le matériel, plâtre et outils, trouver des crédits pour le salaire des ouvriers et prévoir le temps nécessaire à la campagne de fouilles. Et une convention de recherche scientifique fut établie avec la Direction de la géologie du ministère de l’Énergie et des Mines du royaume du Maroc. A compter du 20 septembre 1980, il fallut cinq mois d’efforts pour extraire un à un la majorité des os du squelette quasiment complet du Sauropode, les consolider avec de la colle puis les plâtrer, soit un total de plus de cinq tonnes de matériel fossile. Si les plus petits ossements furent évacués jusqu’à la piste à l’aide de mules, les plus grosses pièces, allant parfois jusqu’à plusieurs centaines de kilos, purent être transportées grâce à la gendarmerie royale marocaine qui mit à disposition un hélicoptère. D’autres fouilles, dans l’année qui suivit, permirent de retrouver quelques pièces manquantes du squelette qui fut reconstitué à 90%; c’était la première fois qu’un dinosaure presque complet était trouvé au Maroc. Il fallut ensuite vingt-quatre mois pour préparer et monter le squelette en vue de sa présentation définitive dans un nouveau musée des Sciences et de la Terre dépendant du ministère de Énergie et des Mines à Rabat où il devint l’attraction principale.

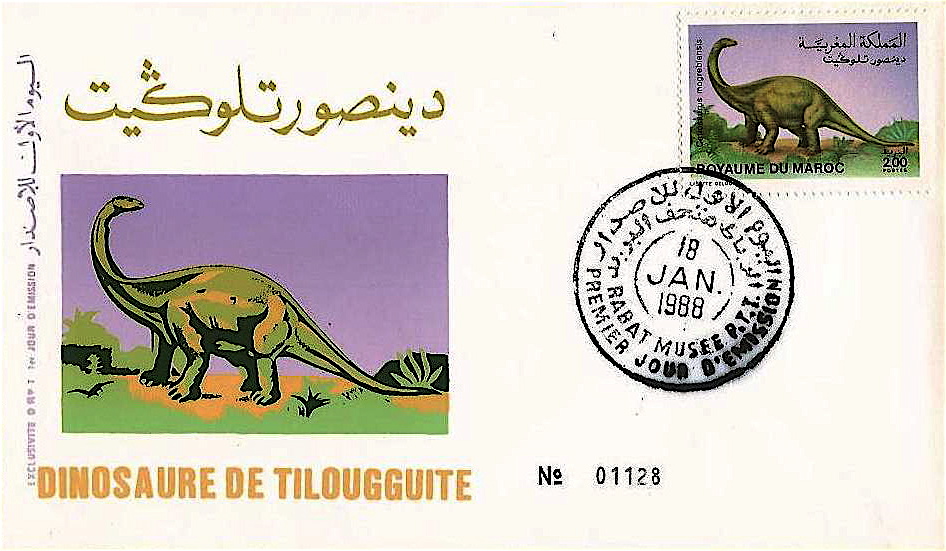

Le Cétiosaure de Tillouguit d'un poids d'une vingtaine de tonnes pour 16 mètres de longueur et plus de cinq de hauteur, arpentait les pentes du jebel Izerwalen Aït Igha il y a quelques 160 millions d'années. Une copie en résine synthétique du squelette sera ensuite présentée dans plusieurs pays européens.

Contexte géologique et stratigraphique du gisement

Dans de larges structures synclinales du Haut Atlas central se sont déposés des sédiments continentaux, détritiques et rubéfiés, désignés sous le nom de “Couches rouges". L’âge de ces “Couches rouges” a été longtemps discuté. On admet qu’elles sont d’âge Jurassique : Bathonien–Callovien, du moins dans leur portion inférieure, qui renferme le dinosaure décrit ici.

Le site fossilifère de Wawmda se situe à la bordure septentrionale du synclinal de Tillouguit. Le milieu de dépôt suggère un environnement de vaste plaine, proche du niveau de la mer, parcourue par de puissants fleuves aux chenaux anastomosés. Les ossements se trouvaient dans une lentille gréso-pélitique, riche en débris végétaux. Le squelette, presque complet, indique que l’animal a été emporté lors d’une crue, puis rapidement piégé dans une anse ou un méandre, avant d’être recouvert par des sédiments mêlés de branchages.

Comparaisons

Atlasaurus imelakei (de imelake, géant en arabe) se distingue, par les caractères de son squelette, de tous les autres sauropodes jurassiques déjà décrits. Par rapport aux proportions du Brachiosaurus, le crâne est grand, le cou est court, la queue est longue et les membres sont très allongés. Les circonférences minimales du corps de l’humérus (565 mm) et du fémur (690 m) indiquent un poids de 22,5 tonnes. Les caractères primitifs d’Atlasaurus (cou court, vertèbres cervicales relativement semblables en longueur, une partie seulement du métacarpe en colonne) le rapprochaient des sauropodes connus sous le nom de Cétiosaures. Cependant, le spécimen type de Cetiosaurus est indéterminé et les Cétiosaures ne figurent plus dans les phylogénies récentes. Ce spécimen est différent d’autre part de ‘Cetiosaurus’ oxoniensis, comme l’a montré Macintosh. Il est également différent des spécimens décrits par Lapparent (1955) sous le nom de ‘Cetiosaurus’ mogrebiensis. Enfin, des empreintes géantes de sauropode du Bathonien du Haut Atlas montrent qu’il existait au Maroc au moins trois lignées différentes de sauropodes, dès le Jurassique moyen.

Les plus proches parents d’Atlasaurus sont les sauropodes camarasauroïdes, incluant Brachiosaurus et Camarasaurus, comme l’indiquent les caractères du quadratojugal, la relative longueur des métacarpiens, la profondeur des cavités pleurocoeles des dorsales, qui sont présentes également jusqu’à l’extrémité postérieure de la partie présacrée de la colonne vertébrale. D’autres caractères, présents sur la colonne vertébrale et sur les membres, suggèrent qu’Atlasaurus est plus proche de Brachiosaurus que de tout autre sauropode connu.

Photos d'un moulage de l'Atlasaurus imelakai, jurassique de Tillouguit, en cours d'installation pour l'exposition au muséum d'histoire naturelle de Paris. C'était lors de l'année du Maroc en France en 2000.

Accès :

Feuilles NI-30-VI-2 (Beni Mellal)

Références : Parcours H1 du guide 4x4 Pistes du Maroc, tome 1, Moyen et Haut-Atlas (édition 2008)

Sur la route Ouaouizeght - Tillouguit - Imi n'Warg, la “cathédrale”, un itinéraire de 30 km de goudron et 2 km de piste pour accéder au site de Wawmda où le squelette entier du dinosaure a été extrait.

Km 0. 32°09,40’N - 06°21,40’W. Ouaouizeght, grand croisement. Prendre la route indiquée par le panneau Tillouguit et Zawyat Ahansal, qui va contourner le lac du barrage de Bin El Ouidane.

Km 8. 32°07,96’N - 06°18’W. Pont métallique sur l’oued el Abid alimentant le barrage.

Km 20. 32°04,90’N - 06°20,15’W. Laisser la route de droite.

Km 23. 32°05,40’N - 06°19,31’W. La route monte à flanc de jebel; panorama sur le lac du barrage. Elle s’engage ensuite dans une pittoresque gorge boisée.

Km 30,7. 32°03,80’N - 06°16,50’W. Départ à droite d’une piste pour le site de Wawmda.

Visite au site de Wawmda

Km 0. 32°03,80’N - 06°16,50’W. Quitter la route et quelques centaines de mètres plus loin suivre la piste de gauche.

Km 1,3. 32°03,38’N - 06°17’W. Suivre par la gauche un passage dégagé dans les rochers.

Km 2. 32°03,08’N - 06°17,20’W. Parking pour votre voiture. Début du sentier menant vers l’Est au site de Wawmda, inaccessible en voiture (les ossements ont été évacués en hélicoptère). Une demi-heure à pied aller-retour.

Aux maisons du douar Aït Ali Abdallah qui se trouve à l’Ouest du parking, vous pourrez demander le guide Saïd ou Brahim qui vous conduira sur les sites et vous montrera où au début de l’été 1999, il a été trouvé des restes d’un nouveau dinosaure. D’autres travaux d’extraction ont été effectués par la suite.

Parcours d’accès :

Au parking, prendre une ancienne piste, cap Est, puis suivre un chemin muletier qui progresse en surplomb de la piste, jusqu’au point suivant en légère ascension.

32°03,06’N - 06°17,02’W. 1803 m.

32°02,82’N - 06°16,95’W. 1814 m. Suivre en montée par la gauche.

32°02,78’N - 06°16,93’W. 1819 m. Vous êtes devant l’excavation, à côté d’une bergerie, d’où ont été extraits les restes du dinosaure. Plein Sud, vous avez le jebel Azourki. Retour par le même chemin.

Nota. Les feuilles de l’IGN marocain référencées sont au 100.000e sauf indications contraires.

Bibliographie

Charroud M. & Fedan B. : Données préliminaires sur la découverte du gisement de Boulahfa à dinosauriens (SW de Boulemane, moyen Atlas central) in: Le Maroc, promontoire africain entre la méditerranée et l’Atlantique, livre à la mémoire de Georges Choubert. Notes Mém. Serv. géol. Maroc, n°366, 1992, 448-449

Monbaron M. : Dinosauriens du Haut Atlas Central (Maroc) : état de recherche et précision sur la découverte d’un squelette complet de grand Cétiosaure. Actes Société jurassienne d’Émulation (Porrentruy), 1983, 203-234

Russell D., Monbaron M. & De Kaenel E. : Nouvelles données sur le gisement à Mammifères mésozoïques du Haut-Atlas marocain. Geobios Lyon 1990, 23, 461-483.

Monbaron, M. & Taquet, Ph. : Découverte du squelette complet d'un grand Cétiosaure dans le bassin jurassique moyen de Tillouguit (Haut Atlas central, Maroc). C.R. Acad. Sci. Paris 1981, 292, II, 243-246

Sigogneau-Russell D. : Monbaron M. and Russell D.E. Découverte de Mammifères dans le Mésozoïque moyen d’Afrique. C. R. Acad. Sci. Paris 1988, 307, Séries II, 1045-1050

Souhel A. & Canerot J. : Polarité sédimentaire téthysienne puis atlantique : l’exemple des couches rouges jurassico-crétacées du Haut Atlas central (Maroc). Sci. Géol. Mém. 1989, 84, 39-46

Bou Ighora (Taguelft)

Le bassin de Taguelft

(d’après un texte de Philippe Taquet paru dans : L’empreinte des Dinosaures, éditions O. Jacob 1994)

Le Maroc a toujours été considéré comme un paradis pour les géologues et les paléontologues; peu de pays en effet possèdent autant de témoins des dépôts successifs qui se sont succédé à la surface de la terre depuis les temps géologiques les plus anciens. En 1942, avec la poursuite des travaux géologiques au Maroc, Jacques Bourcart, Albert-François de Lapparent et Henri Termier découvrent pour la première fois des fragments épars d’ossements de dinosaures près d’Asseksi dans l’Atlas de Beni Mellal. Ils attribuent alors les couches au Bathonien et les fragments osseux au Cetiosaurus mogrebiensis. Par la suite, dans les années cinquante, d’autres géologues contesteront cet âge Jurassique moyen et leur donneront un âge Crétacé inférieur, malgré les doutes émis par un autre géologue Du Dresnay.

C’est en 1978, que le géologue suisse, Michel Monbaron, professeur à la Faculté des sciences de l'Université de Fribourg, détaché au Service des mines de Rabat pour des travaux de cartographie géologique des provinces de Beni-Mellal et d’Azilal, à la tête d’un équipe marocaine, trouva, dans le bassin sédimentaire de Taguelft, d’abord un premier os identifiable : l’humérus de près d’un mètre de longueur d’un gros dinosaure herbivore quadrupède, c’est-à-dire un Sauropode. Puis ces chercheurs découvrirent un groupe de vertèbres dorsales avec les extrémités des côtes encore en articulation d’un autre individu près de la localité d’Asseksi. Quelques mois plus tard, Monbaron trouva un alignement de plusieurs grosses vertèbres de 30 à 40 centimètres de diamètre en connexion. Toutes ces trouvailles d’ossements, appartenant incontestablement à des dinosaures, conduisirent Michel Monbaron à examiner les autres bassins sédimentaires de la région. Il découvrait alors une grande quantité de nouveaux gisements fossilifères, en particulier plus au Sud, dans la cuvette de Tillouguit.

Accès :

Feuille NI-29-VI-2 (Beni Mellal)

Km 0. 32°14,30'N - 06°07,25'W. Souk el Had de Taguelft, café de Sidi Aouraï Mohamed qui nous a servi de guide. Prendre la route de Ouaouizerth.

Km 12,3. 32°13,40'N - 06°12,52'W. Bou Ighora. Parking.

Site de fouilles d'ossements de dinosaures, découvert lors de la construction de la route (mission de 2001 par Rabat).

38°13,39'N - 06°12,50'W. A peu de distance, second site de fouilles en 2005 par Marrakech. Site surveillé.

Nota. Les feuilles de l’IGN marocain référencées sont au 100.000e sauf indications contraires.

Monbaron, M. : Nouveaux ossements de Dinosauriens de grande taille dans le bassin jurassico-crétacé de Taguelft (Atlas de Beni-Mellal, Maroc).

Comptes Rendus de l'Académie des Sciences à Paris, série D, n°287, 1978 :pp. 1277-1279.

Deux localisations de nouveaux dinosaures ont été trouvés dans le Crétacé inférieur du bassin de Taguelft; l'un a révélé l'humérus gauche d'un grand sauropode (peut-être garasbae Rebbachisaurus Lavocat); l'autre, le site contenait la partie importante d'un squelette, notamment une colonne vertébrale enplace.

1. Historique

Les localisations de restes de dinosaures du Jurassique et du Crétacé du Maroc ont été signalées depuis longtemps. R. Lavocat a effectué de nombreux travaux dans le sud du Maroc pendant les années 1948-1952, qui lui ont permis de découvrir de nombreux ossements dans le "Continental Intercalaire" et de définir un nouveau genre : Garasbae Rebbachisaurus, un grand sauropode. Dans le Jurassique et du Crétacé, synclinaux du Haut Atlas calcaire, J. Bourcart et

ses collègues, rejoints par H. Termier, ont trouvé des fragments de sauropode indéterminable.

Pour G. Duvar, les os étaient plutôt du Jurassic à la base du Crétacé. Le caractère fragmentaire des ossements découverts alors ne favorisait pas les chercheurs à pousser leur travail. Cependant, deux découvertes récentes dans le Crétacé du bassin de Taguelft ont permis de reprendre la recherche dans ce domaine de la paléontologie des vertébrés au Maroc. Elles ont été effectuées dans le contexte.

de travaux cartographiques géologiques, menées dans le territoire de la carte au 100.000e de Beni-Mellal, par le directeur de la géologie du ministère de l'Énergie et des Mines de la Royaume du Maroc.

2. L'humerus de Ghrem Sgat

Découvert en mai 1978 par A. Laaroussi et M. Monbaron, un os de 95 cm de long, de largeur de 40 cm dont la partie proximale a la forme d'une palette concave sur sa face interne, ce dernier présente également à l'extrémité distale une section ovale, avec un diamètre de 20,5 cm. Toutefois, l'os est amputée à son extrémité distale, ce que reste représente environ 2 / 3 de sa longueur initiale. Il se décompose en plusieurs endroits par des fissures, probablement d'origine tectonique, qui le rendent plutôt fragile, mais il est en bonne condition et très identifiable. C’est l'humérus gauche d'un dinosaure sauropode, provisoirement attribuable à Rebbachisaurus garasbae Lavocat; une détermination plus précise ne peut encore être apportées.

L'os, manifestement en place, reposait dans les strates de pélites de sable avec intercalaire de marnes rouge-brun, beige et gris, une formation attribué au crétacé et située 1,10 à 1,20 m sous la coulée basaltique inférieure du Jbel Sgat. Le spécimen est conservé dans les collections du Service de cartographie géologique du Maroc.

3. La colonne vertébrale d’Aït Wissadane

La presque fortuite découverte de cet os bien conservé, dans une région qui a, jusqu'à présent, n'a révélé que mal fragments identifiables, a encouragé la poursuite des recherches. Ils ont été matérialisée par la découverte, le 24 août 1978, 1 km à l'ouest-sud-ouest de l'ACI Wissadane école (7), d'une part importante d'un squelette d'un grand dinosaure en place dans formation les lits fanées de la pélitique-sableux et sablo-formation de conglomérats du Crétacé inférieur du bassin Taguelft.

À l'affleurement, la localisation présente de grandes vertèbres sous la forme d'un alignement sur plusieurs mètres. En outre, le sol est jonché de débris épars innombrables d’os de toutes sortes: os longs, restes des vertèbres et de côtes, etc. Ce sont incontestablement de sérieuses indications d'une localisation intéressante, sans doute avec la partie importante d'un squelette enterré, un localisation que le géologue du terrain n'a pas été en mesure de creuser sans indispensable la présence d'un spécialiste de dinosaure sauropode.

4. Conclusion

Les recherches effectuées dans l’année, en plus des deux découvertes cités ci-dessus, ont permis de nombreuses autres localisations. Dans cette formation continental un type d'environnement lithologique a été déterminée à laquelle les localisations de vertébrés semblent reliées, ce qui peut constituer un guide de recherche précieux. La partie importante d'un squelette, ou le squelette complet, d'un grand dinosaure peut s'attendre à être extraits de ces niveaux.